1964年、マイヤ・イソラ(1927–2001)はふたつの花をこの世に置きました。世界へ大きく開いた Unikko と、胸の内でそっと息づく Vihkiruusu。本稿は、同年の双子の花をめぐって、時代と心の温度をたどる読み物です。

マイヤ・イソラの人物像と時代背景

この章でたどるのは、マイヤ・イソラ(Maija Isola, 1927–2001)というひとりの女性デザイナーの軌跡です。 彼女はマリメッコ創業初期から長くデザインを支えた中心人物であり、1951年から1987年まで(断続的に)在籍し、約500点を超える図案を生み出しました。 なかでも「Unikko(ケシの花)」や「Vihkiruusu(結婚のバラ)」は、彼女の内面を象徴する双子のような作品です。

イソラが制作を始めたのは、戦後の復興期にあったフィンランド。 荒れ地に草が戻るのと同じ速度で、暮らしに色とリズムを戻すこと——彼女にとって“美しいものを描く”とは、 生活の再生に寄り添うための現実的な仕事でした。 絵画で培った眼差しは、花そのものよりも「余白の呼吸」や「間合いの静けさ」に向かいます。

芸術学校で絵画を学び、戦後の厳しい時代に子どもを育てながらデザインを続けた彼女は、 強さと繊細さをあわせ持つ存在でした。 生活の中で見つけた“静かなリズム”こそ、彼女の花柄が持つ芯の美しさです。

ここでひと息

1951年、マリメッコが誕生して、イソラは花を「形」と「余白」で語りはじめました。 戦後のフィンランドでは、派手さよりも“日々の中の美しさ”が少しずつ息を吹き返していて、 同じころ日本では、新幹線が走り、未来へ急ぐ足音が聞こえていた頃。 まるで対照的だけど、どちらの空気にも「新しい暮らしを描こう」という熱があったんですね。

1951年にマリメッコが創業し、彼女はプリンテックス(のちにマリメッコの布地生産の中核)を拠点に図案を重ねます。創業初期には「花柄は安易にしない」といった考え方が語られた時期もありましたが、イソラはそれを真正面から否定するのではなく、花の写実をリズムと構造の抽象へと編み替えました。線は図形に、花弁は面に、そして余白はリズムに。1964年、Unikko と Vihkiruusu が並んで生まれたのは、その抽象化が到達点に触れたしるしでもあります。

当時のフィンランドは、戦後の復興を終え、文化としての「モダンデザイン」を国家の誇りとし始めたころでした。1950年代にはアルヴァ・アアルトやカイ・フランクが世界に名を広め、日用品に美を宿す思想が暮らしへ浸透していきます。経済がゆるやかに上向く一方で、北国の家庭にはまだ静かな倹約と自然への信頼が息づいていました。そのなかでイソラは、明るさよりも“沈黙の中にあるリズム”を描こうとしていたのです。

同じ年、日本では東京オリンピックが開催され、新幹線が走り始めていました。街はまぶしく未来を信じ、生活は急速に機能的へと変化していきます。遠く離れた北欧の小国で、イソラはその反対側——変わらない暮らしの手触り——を見つめていたのかもしれません。

1964年の社会と暮らし(フィンランド/日本)

- マリメッコが海外展開を強化。国内では依然として手刷りによる布地生産が主流。

- 都市化が進みつつも、農村部では家庭内の手仕事や自然との共存が日常に残る。

- テレビ放送はモノクロ中心で普及期。家庭の娯楽は読書や工芸が主であった。

- 東京オリンピック開催、東海道新幹線開業など、インフラ整備と技術革新が進展。

- カラーテレビの普及が始まり、「色のある生活」が一般家庭に浸透し始める。

- 高度経済成長期に入り、住宅様式の洋風化が進行。北欧デザインへの関心が高まる。

1964年は、フィンランドでは工芸とモダンデザインの融合が進み、日本では大量生産と新しい生活様式の確立が進展した年であった。 両国はそれぞれの速度で「暮らしの近代化」を模索していた時代である。

UnikkoとVihkiruusuの対話

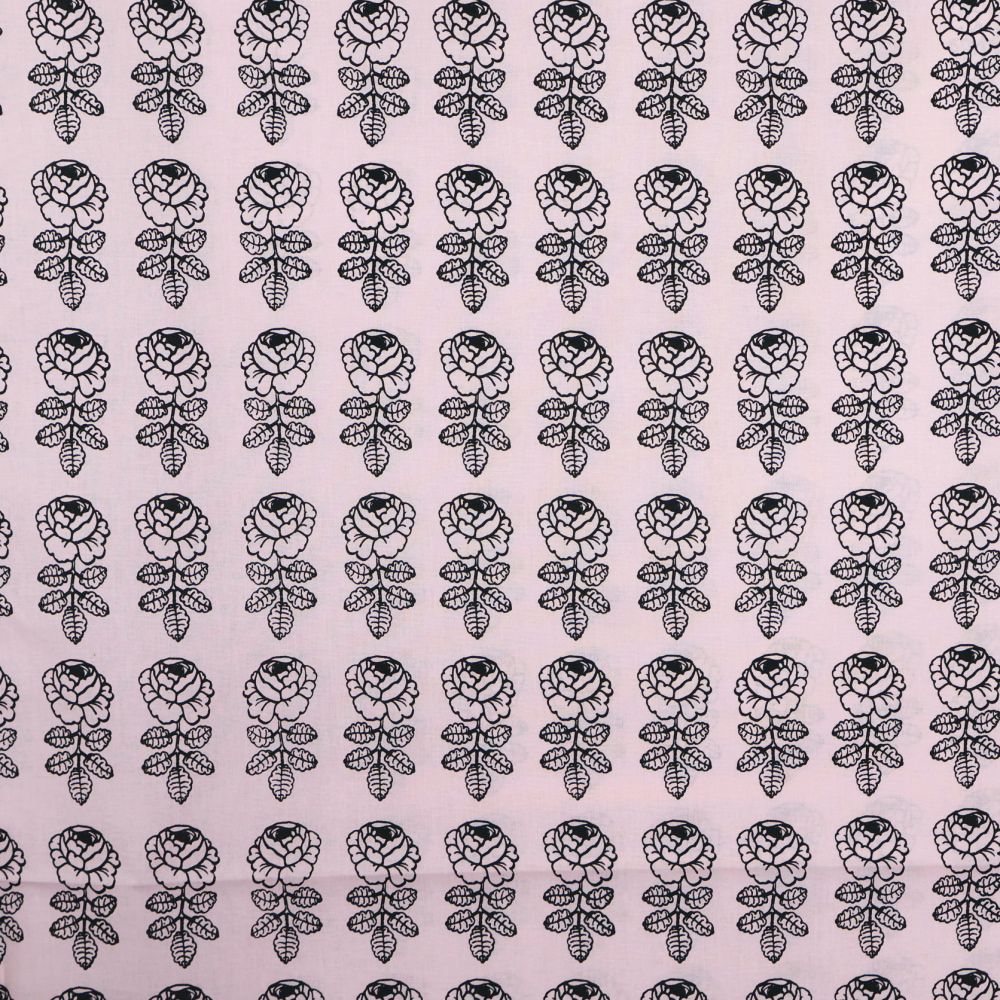

同じ1964年の花でありながら、語り口はまるで違います。Unikkoは大きな花弁の面で視界を占め、太い輪郭と明度差の強い配色で遠くからでも明瞭です。祝祭の場にふさわしい声量で、外へ向かうエネルギーを解き放ちます。一方でVihkiruusuは、花と花の距離を一定に保ちながら縦軸を静かに通し、面を落ち着かせます。声を荒げない図案は、近くで長く見るほどに均衡の心地よさが立ち上がります。

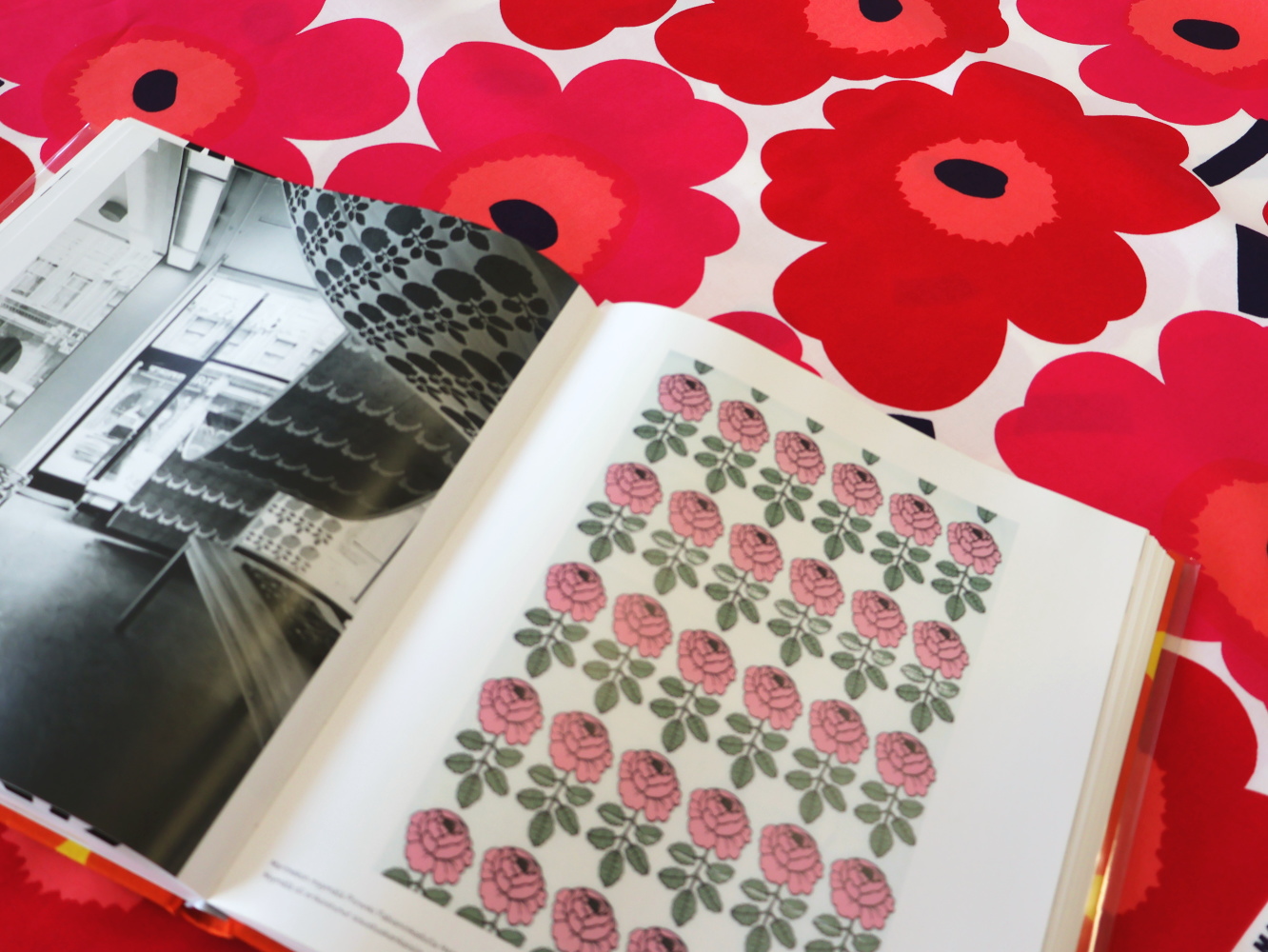

店舗はインテリア用ファブリックを専門としていた。写真:Designmuseo Helsinki。

出典:『Maija Isola』(Maija Isola Foundation / Designmuseo Helsinki, ISBN 9789529878413)

イソラの内側にも、この二つの重力が同居していたのだと思います。外の世界に向けて鮮やかに開く気持ちと、生活の奥に静けさを保ちたい気持ち。彼女はどちらかを選ぶのではなく、両方を描いて均衡をとりました。Unikkoが「ここにいる」と世界へ告げる花なら、Vihkiruusuは「ここで生きる」と自分に確かめる花。双子のように生まれた二つの図案は、同じ年の空気を違う方向から吸い込んでいます。

ここでひと息

Unikkoは外に向かって“ぱっと咲く”、Vihkiruusuは内に向かって“静かに咲く”。 イソラの中にあったふたつのリズムが、同じ年に形になったのだと思うと、なんだか胸が熱くなります。 元気いっぱいの日もあれば、静かに過ごしたい日もある——その両方を、彼女はちゃんと描いてくれたんですね。

1960年代半ば、マリメッコは海外への輸出を本格化させていました。1960年のニューヨーク〈Finland House〉での紹介などを契機に注目が高まり、1960年代初頭にはジャクリーヌ・ケネディがマリメッコのワンピースを愛用し、「北欧の自由」の象徴として語られます。国境を越えてブランドが羽ばたく一方で、国内ではVihkiruusuのような静かな図案が、日々の暮らしの中に穏やかなリズムをもたらしていました。外へ広がるエネルギーと、内にとどまる静けさ——その両方を描き分けることが、イソラの仕事の本質でした。

図案の構造と色の呼吸

Vihkiruusuは、丸い花とまっすぐな茎葉の対比でできています。縦に通る線が生活の速度を少し落とし、横に並ぶ丸が視界に柔らかな律動をつくる。その反復のピッチが揃っているから、面積を広げても視界は飽和しません(つまり、疲れを感じさせません)。窓辺の光にさらすと、地の余白がふっと軽くなり、柄が部屋の呼吸に合わせて揺れて見えます。

ここでひと息

Vihkiruusuの柄って、じっと見てると呼吸してるみたいです。 線が空気を整えて、丸い花がテンポを刻む。 ほんの少しの“ゆらぎ”があるからこそ、暮らしのリズムに溶け込むんですね。 完璧じゃない美しさって、こういうことかもしれません。

現行の配色はLight BlueやLight Pinkなど、淡い色が中心です。電球色と昼白色のあいだでも印象のブレが小さく、季節や時間帯に引きずられにくい。地色の明度を上げれば輪郭は柔らぎ、下げれば境界がくっきりする。復刻ロットごとに基布や染料が異なり、復刻のタイミングや基布の微差で色味は揺れますが、その揺れ自体が暮らしの光に馴染む余白になってくれます。

当時のプリンテックス工場では、絹版による手刷りが主流でした。染料はまだ安定性が高くはなく、気温や湿度でトーンがわずかに変わる。Vihkiruusuの“揺れるような色味”は、そうした手仕事の不確かさの中から生まれたものです。印刷精度が上がった現代では再現が難しい、時代の呼吸がそのまま残っています。

マイヤ・イソラの中で、モチーフとリズムがどのように変化していったかが一目でわかる。細密な手刷りのトーン差も、時代の“呼吸”として味わいたいところ。

イソラにとって色は、感情を飾るための絵の具ではなく、生活の空気に溶けるための調音でした。 Unikkoの“強い一声”を必要とする日もあれば、Vihkiruusuの“静かな和音”で十分な日もある。 図案の選択は、結局のところ、その日の呼吸の選択でもあります。 彼女は花を描きながら、暮らしそのもののリズムを探していたのかもしれません。 窓辺の光が布を透かす瞬間に、色が静かに息づく——そのささやかな揺らぎこそ、 イソラが生涯をかけて描いた“幸福のかたち”だったのでしょう。

暮らしに迎える前に、ちいさなメモ

色の選びかた

- ライトブルーは朝の光で淡く、夜は白磁や生成りと相性◎

- ライトピンクは肌色寄りの壁・木部と馴染みやすい

面積のコツ

- クッションや巾着=“点”で、柄のリズムを試す

- テーブルやカーテン=“面”で、縦の通りを生かす

生地は 数量1=10cm の切り売りです(例:数量5で50cm)。実際の光の下で、柄のリズムをゆっくり感じてみてください。

あとがきにかえて

UnikkoとVihkiruusuはいずれも1964年の作とされます。復刻や再編集の工程で版下や配色には差異が生じ、個体差は一定の幅で存在します。創業初期に語られた「花柄を避ける」という考え方には表現の揺れが見られますが、イソラが花を抽象化し、図形と余白の秩序へ再構成したことは各種資料が一致して伝えています。Vihkiruusuはフィンランド語で「結婚のバラ」。語源は vihki(結婚式)+ ruusu(バラ)の複合です。儀式の名を持ちながら、日常に置いても過剰にならないのは、図案の奥に“整えるための静けさ”が仕込まれているからでしょう。

出典例:Designmuseo Helsinki(フィンランド・デザインミュージアム)所蔵資料/Marimekko Official History/『Maija Isola – Life, Art, Marimekko』(2019)

この特集について

本ページは、北欧ブランドを中心に暮らしのデザインを紹介する 有限会社インテリアセンター山田 が制作・運営しています。 紹介している商品(現行品)は、当社オンラインストアおよび 当社実店舗 にてお求めいただけます。 商品に関するお問い合わせは、下記までお気軽にご連絡ください。